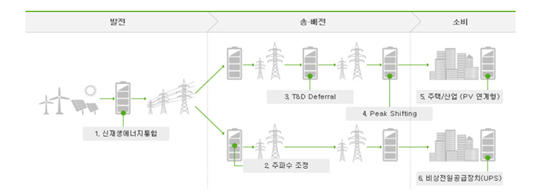

에너지저장시스템(Energy Storage System, ESS)은 발전소, 신재생 에너지 등의 다양한 방법으로 생산된 전력을 저장 후 전력이 필요한 시기에 선택적 사용으로 전력 에너지 효율을 극대화하는 시스템을 의미한다. 또한, 전력 품질을 안정화하여 전력 계통에 공급함으로써 전력 사용의 저비용, 고효율, 안정화를 통해 온실가스 저감에 기여할 수 있는 탄소중립을 위한 중요한 기술이다.

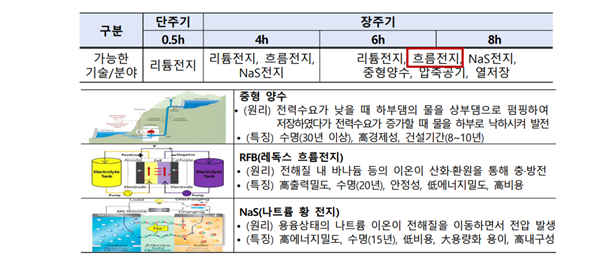

에너지 저장 기술에는 화학, 동역학 및 위치에너지 등 다양한 기술로 구성되어 있으며, 효율이 우수한 화학 에너지를 이용한 방식으로는 리튬이온전지(LIB: Lithium Ion Battery), 나트륨황전지(NaS: Sodium Sulfur Battery), 레독스 흐름 전지(RFB: Redox Flow Battery) 등의 방식으로 구분되고, 기술별로 저장 용량, 사용 시간 등에 따라 차이가 있다.

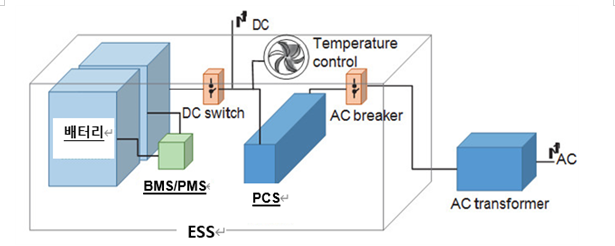

저장 방식에 따라 화학적, 전자기적, 기계적 방식으로 분류되며, 방전 가능 시간의 주기에 따라 일반적으로 4시간을 기준으로 장주기, 단주기 시장으로 구분되고 각각의 적용 분야가 다르며 4시간 이상을 통상 장주기 영역으로 분류하고 있으며, 대용량으로 갈수록 장주기 특성을 많이 요구하고 있다. ESS는 배터리의 BMS/PMS, PCS로 구성되고, 배터리는 전자기적, 화학적 방식으로 구성하고 있다.

◇ 바나듐 흐름전지(Vanadium Flow Battery)

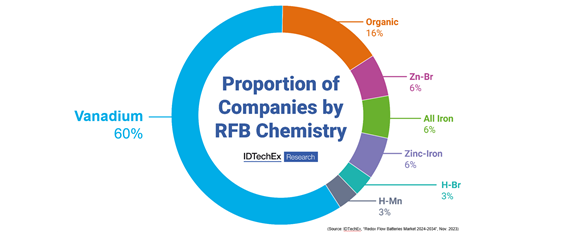

화학적 에너지저장장치(ESS) 중 흐름 전지(RFB)는 전해액 중의 활물질이 산화, 환원되어 충·방전되는 시스템으로 액체 전해액 속에 있는 활물질에 따라 종류가 다양하며, 그중 바나듐을 사용하는 수계(水系) 기반 바나듐 흐름전지(VFB, Vanadium Flow Battery)가 실제 양산되어 세계적으로 설치되고 있다.

바나듐 흐름전지는 음극, 양극으로 구성된 전해질이 펌프를 통해 스택 내부의 셀에 순환되고, 셀 내부의 교환막과 전극에서 전기화학 반응을 통해 충·방전되는 구조로 작동한다. 이와 같은 VFB는 셀과 스택을 포함하는 출력부와 전해질을 저장하는 에너지부로 나눌 수 있으며 출력과 용량은 독립적 구성이 가능하여 수요자의 요구에 따라 구성이 가능한 장점을 가지고 있다.

또한 가장 큰 장점으로는 화재 위험성이 없으며, 파워모듈과 에너지모듈이 분리되어 독립적 설계가 가능하여 장주기 ESS에 유리하고, 용량 감소 없이 20년 이상 사용이 가능한 장수명을 가지고 있다. 또 다른 장점으로는 에너지 저장 용량이 외부 탱크 크기에 따라 조절할 수 있기 때문에 수요자의 요구에 대응하는 매우 유연한 설계를 제공할 수 있으며, 이러한 유연성 덕분에 에너지 믹스, 그리드 안정화 및 장주기 에너지 저장과 같은 응용 분야에 적합하다.

◇바나듐 흐름전지(Vanadium Flow Battery) 기술 개발 필요성

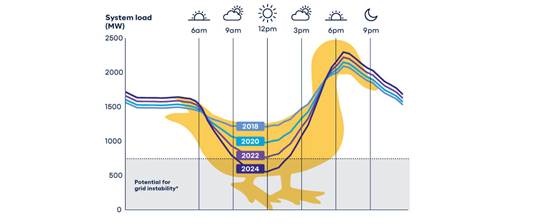

풍력·태양광 등 신재생 에너지와 원자력·석탄화력·LNG를 통한 전력 보급이 확대됨에 따라 간헐성 문제와 낮 시간대 초과 발전으로 인한 덕 커브(Duck Curve) 발생이 심화되고 있으며, 안정성이 높은 계통 운영을 위해서는 장주기 에너지저장장치(ESS) 기술개발과 설치 필요성이 증가하고 있다. 특히, 전 세계적으로도 에너지 안보 확립 측면에서 ESS 기술별 믹스가 더욱더 필요해지고 있다.

미국의 경우 시장 도입 단계인 非리튬 ESS 입찰 시장을 개설하고 예산을 지원하고 있으며, 중국도 국가 주도로 대규모 흐름 전지를 설치(2030년, 23GW 규모)하고 있다. 영국 상원 의회는 장주기 ESS에서 리튬이온전지에 대한 정책적 지원 제외를 추진 중으로, 이는 화재에 안정적인 비리튬계의 기술 개발을 장려하기 위함으로 해석되고 있다. 우리나라는 장주기 ESS 적용 가능한 기술을 리튬전지, 흐름 전지, Nas 전지로 정의하고, 특히 6시간 이상 장주기 ESS 물량의 일부를 非리튬 전지로 구현하는 것을 정책적으로 추진하고 있다.

현재 많이 사용되고 있는 리튬이온전지는 에너지밀도와 효율이 높아 모바일, 전기차 등에 유리하지만, 높은 안정성과 대용량, 장수명이 요구되는 ESS 용도로는 한계가 있다. 특히, 리튬 계열 전지는 인화성 전해질을 활용하고 있어 국내외 화재 사건으로 위험성이 끊임없이 제기되고 있으나 화재의 위험성을 근본적으로 차단하기 어려운 단점을 안고 있다.

최근 “국가정보자원관리원”의 화재 또한 리튬배터리에서 시작한 것으로 보이며, 화재는 열폭주로 이어져 완전 진화까지 오랜 시간이 걸린 것으로 보인다. 이와 같은 단점을 해결할 수 있는 기술이 비리튬계인 VFB다.

◇바나듐 흐름전지(Vanadium Flow Battery)의 한계

바나듐 흐름 전지가 현재 많이 사용되고 있는 리튬이온전지 대비 안정성이나 장주기 측면에서는 유리한 부분을 가지고 있으나, 에너지밀도가 낮아 더 많은 설치 공간이 필요하여 설치 가능 지역이 제한되는 한계가 있다. 또한 설치 공간이 상대적으로 크기 때문에 토지/건축 등을 포함한 ESS 전체 비용이 증가하는 단점을 해결하기 위해 설치 면적을 최소화하는 고출력/고에너지 밀도의 VFB 시스템 개발이 필요한 실정이다.

VFB 파워 모듈에는 스택과 전해질 순환펌프, 에너지 모듈의 전해액 탱크 등을 위한 추가 장치로 인해 전체 시스템이 리튬, 납축전지 대비 복잡한 구성으로, 공간과 비용 최소화를 위해 시스템 단순화 기술 개발 또한 필요하다.

흐름 전지는 리튬이온 전지에 비해 펌프/냉각기 구동 등을 위한 보조 장치 전력 소비가 상대적으로 크며, 전체적으로 충방전 효율이 낮은 특성을 가지므로 이를 극복하기 위해 시스템 운전 효율을 극대화할 수 있는 기술과 일부 부품/모듈의 고장 시에도 운전이 가능한 고장에 대응하는 기술 개발이 필요하다.

◇ 바나듐 흐름전지의 해외 기술 개발 동향

바나듐 흐름전지(VFB) 원천기술은 1985년 호주 UNSW(University of New South Wales)팀이 성공적으로 개발하여 현재는 해외 다수 업체가 세계적으로 20개 이상의 대용량 플랜트 설치하고 있다. 일본의 Sumitomo Electric Industry가 오랜 역사와 가장 많은 바나듐 흐름전지(VFB) 실증 경험을 가지고 있으며, 일본 정부로부터 2,000억 원의 지원을 받아 홋카이도에 60MWh VFB ESS를 설치하여 운용 중이다.

중국 Rongke Power는 미국 UET 등과 협력하여 대련에 800MWh VFB-ESS 실증단지를 설치 중이며, 이는 가장 큰 제품생산 라인으로 보고되고 있다. 영국 Invinity는 표준화된 규격으로 바나듐 흐름전지(VFB) 모듈 제품을 생산하여 캘리포니아 7.8MWh, 호주 8MWh 등의 ESS 프로젝트를 진행하고 있으며, 첨가제 등을 활용하여 전해액을 개선하거나 스택 및 Balance of Plant(BOP)의 성능을 개선하는 기술 개발 위주로 RFB 개발 중이다.

VFB ESS의 경우 최근 ESS 화재 사건에 따라 안전성이 중시된 시장에서 LIB ESS를 대체할 수 있는 ESS로 주목받고 있어, 향후 VFB ESS가 빠르게 확대될 것으로 전망된다.

◇ 바나듐 흐름전지의 국내 기술 개발

국내의 기업과 연구소에서 VFB 기술 개발을 추진하여 우수한 기술력을 갖고 있으나, 상용화 실적 및 시장 규모 측면에서는 세계적 수준에 아직 미흡한 실정이다. 국내에서 VFB는 한국에너지기술연구원에서 연구를 시작하였고 2010년을 전후로 본격적 연구개발이 시작되어 ㈜에이치투, 롯데케미칼 등 중소기업과 대기업에서 상용화를 위한 연구개발을 진행했다.

국내 기술은 세계 수준에 근접하여 있으며, 현재 초기시장이 형성되는 단계이다. VFB의 주요 원재료인 전극, 이온교환막, 분리판 및 전해액과 같은 각 소재에 대한 개발은 활발하게 진행되고 있으나 소재들을 융합한 스택에 대한 개발은 앞으로 필요한 실정이다.

◇ 바나듐 흐름전지의 국외 시장

글로벌 ESS 시장 규모는 2021년 기준 약 11조원(9.2억 달러) 규모에서 2027년에는 약 66조원(550억 달러) 규모로 성장할 것으로 예측하고 있다. 용량 기준으로는 2030년까지 누적 964GWh로 성장이 예측되며, 미국과 중국이 전체 시장의 70% 이상을 주도할 것으로 예상된다.

글로벌 ESS의 시장 규모는 2020년 기준 28GWh에서 연평균 약 40%의 성장률로 성장하여 2027년에는 약 106GWh를 기록할 것으로 예상하며, 이중 대용량 유틸리티(Utility-Scale) 및 C&I(상업용) 분야는 2027년까지 전체 ESS 시장의 92%(약 98GWh)를 차지할 것으로 예상되며, 규모는 약 60조원에 달할 것으로 보인다.

Long Duration Energy Storage(LDES) Council에 따르면 장주기 ESS는 2040년까지 누적 1.5~2.5TW 가 설치될 것으로 전망되며, VFB 기술의 경우 2023년 프로젝트 Pipeline 기준으로 압축공기저장 방식이 이어 두번째 M/S 비중인 20%를 차지하고 있어 향후 장주기 ESS(LDES)의 주요 기술로 자리매김할 것으로 전망된다.

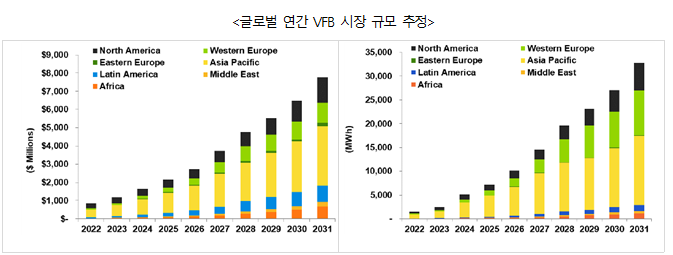

글로벌 VFB ESS의 전 세계 연간 배치는 2022년 1.4GWh에서 2031년까지 32.8GWh로 연평균 41%로 빠르게 성장할 것으로 예상되며, 금액 기준으로는 2022년 1.2조원(US$ 856M)에서 2031년까지 11조원(US$7.7B)으로 CAGR 28% 성장할 것으로 예상된다.

◇ 바나듐 흐름전지의 국내 시장

국내 에너지저장장치(ESS)는 전국 2천 개소 이상이 운영 중이나, 2017년 전북 고창 변전소 ESS 화재 사고를 시작으로 현재까지 총 50건 이상의 화재가 잇따라 발생함에 따라 국내 ESS 산업 가치 사슬 전방에 신규 투자 위축 및 손실 발생으로 시장이 정체되고 있다.

국내 ESS 시장은 잦은 화재 발생, REC 가중치 감소, 특례요금 제도 일몰 등의 기술 및 제도적 문제로 시장이 위축되고 있으며, 특히 REC 가격 하락과 신재생 에너지 연계 ESS의 REC 가중치 축소로 사업자의 수익성이 저하됨에 따라 시장 성장도 둔화하고 있는 것으로 판단된다.

그러나 정부가 화재 위험성이 높은 리튬배터리, 나트륨 계열 배터리의 사용을 제한하는 ‘ESS 보증수명제’ 규제를 신규 적용(2023.04)함에 따라 국내 대용량 장주기 ESS를 발전 자원으로 도입하기 위한 시장이 재편되고 있으며, 이에 따라 국내에도 본격적인 장주기 ESS 시장 성장이 일어날 것으로 보인다.

◇ 바나듐 흐름전지 관련 경쟁기업 동향 분석

대표적인 해외 VFB 업체로는 Sumitomo(일본), Rongke Power(중국), Invinity(영국) 등이 있으며, 국내에는 에이치투, 코리드 에너지, 컴퍼니위, 엑스알비 등이 있다. 에이치투는 자체 기술로 개발한 VFB ESS 제품을 제작하여 국내외 10여 곳에 설치한 실적을 보유하고 있으며 연간 330MWh 스택 생산공장을 토대로 미국 캘리포니아 20MWh, 스페인 8.8MWh 실증을 준비 중이다.

코리드에너지는 스택 제조기업으로 VFB 관련 신기술 인증과 신제품 인증을 취득하였고, 한전 1MWh ESS 실증사업에 참여하고 있으며, 호주 마이크로그리드를 위한 PV RFB 시스템 실증 진행중이다. 컴퍼니위는 싱가포르 흐름전지 전문회사인 ‘V-Flow Tech’와 협력관계를 구축해 서울과학기술대학교 전기정보기술연구소와 충전소 구축 기술 개발사업을 진행 중이며, 엑스알비는 VRB 설계 및 제조, VFB ESS 설계, 제작, 설치 및 운영하는 기업으로 사업화를 진행하고 있다.

◇ 바나듐 흐름전지(Vanadium Flow Battery)의 한계를 극복하기 위한 정부 지원 필요성

바나듐 흐름 전지는 화재 안정성을 보장하는 장수명 ESS 시스템으로서 리튬전지 대비 단점인 공간 효율성을 확보하기 위해서는 고밀도 고출력의 파워 모듈을 개발하고 전체 시스템의 효율을 증가시키는 신제품 개발이 필요하다.

차기 대용량 ESS 시스템을 위해 유럽 선진국, 미국, 일본, 중국 등에서는 바나듐 흐름 전지 산업에 활발한 투자가 이루어지고 있으며 해외 경쟁사에서는 고출력 스택 개발을 통해 세계 ESS 시장에 활발하게 대응하고 있기 때문에 우리도 이에 대응할 수 있는 적극적 기술 개발이 필요한 시점이다.

국내 환경을 보면, 바나듐 흐름 전지 양산화 기술을 가진 업체에 의욕적인 투자를 통해 대용량 고출력 고밀도 시스템을 개발할 수 있도록 정부에서 유도/지원하고 있다. 특히 중소벤처기업부는 “전략기술 테마별 프로젝트”를 통해 이와 같은 단점을 극복할 수 있는 기술 개발을 위해 PM 중심으로 기획을 추진하였고, 사업공고를 통해 프로젝트를 수행할 수 있는 유망한 기업을 선정하여 최근 기술 개발 협약을 추진하였다.

바나듐 흐름전지의 상용화에 필요한 핵심기술은 크게 핵심 소재(전해질, 펠트전극, 멤브레인, 바이폴라 플레이트 등), 스택/시스템 설계 기술 (셀 구조 등)로 구성되어 있으며, 이를 확보하기 위해서는 다양한 중소기업 간 협력이 필요하며, 이와 같은 협력을 통해 생태계를 활성화할 수 있을 것으로 보인다.

정부는 핵심 소재 적용 기술 개발을 통해 국내에 부족한 소재 관련 기술을 확장할 수 있고 미래 시장을 선도할 수 있도록 중소/중견기업의 핵심 소재 관련 개발 생산을 위한 산업 생태계 활성화를 적극적으로 지원할 방침이다. 이차전지 산업은 생산원가 중 소재가 70% 이상 차지하고 있으며 코발트, 니켈, 리튬, 바나듐 등 주요 고가 원자재를 전량 해외에 의존하고 있기 때문에 유기계 정밀화학 소재로의 전환을 통해 공급망 위험성을 제거할 필요성이 있다.

국내의 레독스 흐름전지(RFB) 관련 핵심 소재 공급 부분을 담당하는 중소/중견기업 대부분은 자체 기술력을 통한 소재 제작/납품보다는 수입에 의존하는 경향이 있으나, 국내에서 바나듐 흐름전지(VFB) 시스템 개발은 관련 소재 업체의 해외 수입 의존도를 완화하고 기술력 제고를 위한 기술로서, 국내 기업 참여를 통해 기술이전의 기회를 마련할 수 있을 것으로 보인다.

글 : 정중채 PM (중소기업기술정보진흥원)픽